戦国時代、日本はポルトガルやスペインを通じてキリスト教の影響を受けていました。

織田信長の後を継いだ豊臣秀吉は、キリスト教に対して異なる政策を選択。

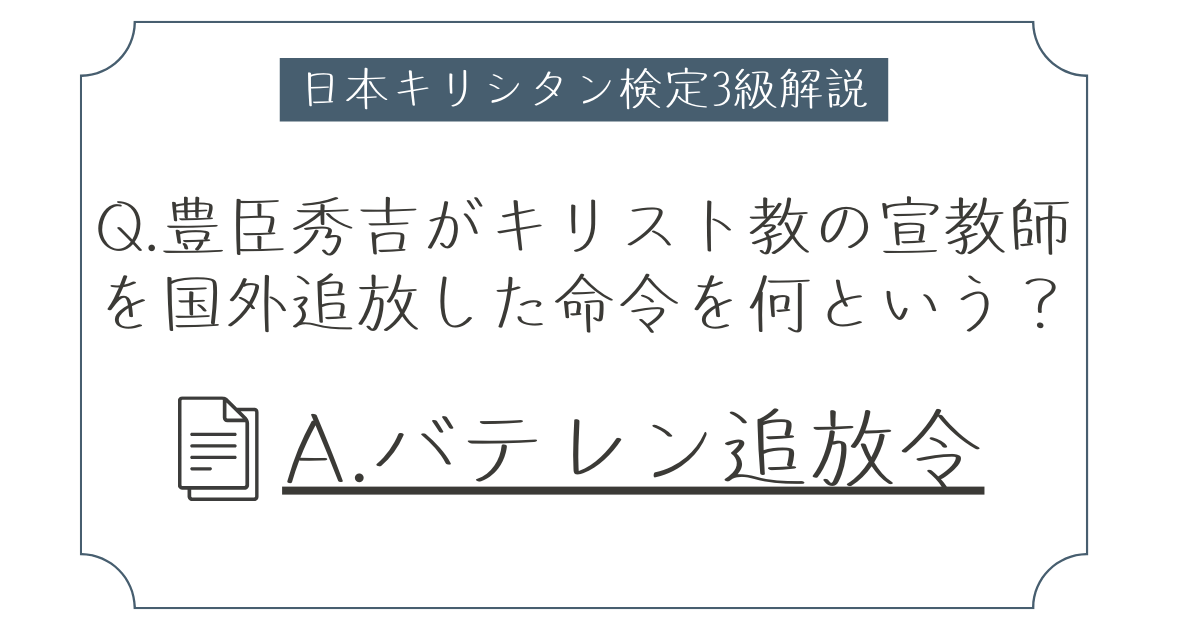

1587年6月24日、豊臣秀吉は 「バテレン追放令」 を発令し、キリスト教の宣教師を国外追放するよう命じます。

この政策の目的は、外国勢力の影響を抑え、日本の統治を強化することにありました。

本記事では、バテレン追放令の背景とその影響について詳しく解説します。

バテレン追放令の背景

豊臣秀吉がキリスト教に対して警戒を強めた理由はいくつかあります。

特に、キリスト教が日本の政治や社会に与える影響を問題視しました。

織田信長の政策からの転換

織田信長がキリスト教を容認した理由は、主に貿易促進と仏教勢力の抑え込みでした。

しかし、秀吉の時代になると、キリスト教の影響力が拡大。

国内の秩序を脅かす可能性があると考えられるようになりました。

外国勢力の介入への警戒

ポルトガルやスペインは、アジア各地で植民地支配を進めていました。

フィリピンはすでにスペインの支配下に。

日本にも同じような動きがあるのでは、という不安が生まれます。

特にキリシタン大名が増え、領内で布教を奨励する動きが、秀吉の警戒心を強める要因となりました。

日本国内の統制

秀吉は全国統一を果たし、安定した政権を築こうとしました。

しかし、キリスト教の布教が日本国内に独自の勢力を生み、統治の妨げになる可能性がありました。

特に、キリシタン大名が外国勢力と結びつくことを懸念していたのです。

2. バテレン追放令の内容

バテレン追放令はキリスト教宣教師(バテレン)を国外追放し、布教活動を禁止する命令でした。

2-1. バテレン追放令の発令

秀吉は1587年6月、九州平定後に豊後(現在の大分)でイエズス会の宣教師と直接会談します。

その後、バテレン追放令を発令しました。

キリスト教の布教が日本の統治に悪影響を及ぼすと判断され、宣教師の国外追放が命じられました。

バテレン追放令の具体的な内容

- キリスト教宣教師(バテレン)の国外追放

- 日本人がキリスト教に改宗することの禁止

- 日本国内での布教活動の制限

- キリシタン大名への警告

しかし、バテレン追放令は徹底されず、実際には多くの宣教師が潜伏し、布教を続けました。

バテレン追放令の影響

バテレン追放令は、日本国内のキリスト教勢力や貿易に大きな影響を与えました。

キリシタン大名の対応

バテレン追放令が出された後も、多くのキリシタン大名は布教活動を続けました。

特に、大村純忠や高山右近などのキリシタン大名は、自らの領内でキリスト教を守ろうとしました。

キリスト教の地下化

宣教師たちは完全には日本を離れず、隠れながら布教活動を継続しました。

この結果、「隠れキリシタン」と呼ばれる信者たちが生まれ、キリスト教は秘密裏に広まり続けたのです。

後の禁教政策につながる

バテレン追放令はキリスト教を完全に排除するものではありませんでした。

この政策をきっかけに、徳川幕府がより厳しい禁教政策を敷くことにつながります。

1614年には徳川家康が「キリスト教禁教令」を発布し、弾圧が本格化しました。

4. まとめ

- 豊臣秀吉は1587年に「バテレン追放令」を発令した

- キリスト教の影響力拡大や外国勢力の介入を警戒した

- バテレン追放令は徹底はされなかった

- キリスト教の地下化や隠れキリシタンにつながった

- バテレン追放令は江戸幕府の禁教政策の基盤となった

バテレン追放令は、秀吉が日本の統治を安定させるために取った政策の1つでした。

しかし、その効果は限定的であり、キリスト教は密かに広まり続けます。

この政策はすぐに厳格な禁教へとつながったわけではありませんが、のちの禁教令への第一歩となり、日本の歴史において重要な意味を持っています。

コメント